Zwei neue Projekte in München möchten jungen Menschen mit und ohne Fluchthintergrund neue Wohnperspektiven bieten. Diese inspirierenden Konzepte zeigen, dass Wohnen nicht nur Wohnen ist. Hier finden die Bewohner direkt und indirekt Hilfe beim Start in ihr (neues) Leben.

Weil hier Wohnen mit Sozialbetreuung und Integration auf gelungene Weise miteinander verknüpft wird, werden diese Projekte im Folgenden vorgestellt:

In einem großen, derzeit leerstehenden Gewerbekomplex an der U-Bahn »Machtelfingerstraße« soll einerseits Büroraum geschaffen, andererseits die Unterbringung junger Menschen möglich werden.

Gleichzeitig soll aber auch ein Bildungs-, Begegnungs- und Kulturzentrum entstehen, welches bundesweit zu einem Integrationsprojekt mit Vorbildcharakter werden kann. So ist neben Bildungs- und Integrationsmaßnahmen für junge geflüchtete Menschen auch deren Unterbringung

auf dem Gelände im Kontext der Unterbringung anderer junger Menschen in Ausbildung oder im Studium geplant. Offene jugendbezogene und kulturelle Maßnahmen sollen dabei den Stadtteil und die Stadtgesellschaft aktiv mit einbinden.

Durch die Anbindung vielfältiger Angebote an den Campus kristallisiert sich der inklusive, integrative und (berufs)bildende Charakter eines jungen Quartiers

besonders heraus. Neben der vorübergehenden Situierung der städtischen Schulanlage Luisenstraße mit ihren Werkstätten, Angeboten zur beruflichen Orientierung, Sprach- und Integrationskursen, dem Café Netzwerk des Kreisjugendrings, der Situierung von buntkicktgut, dem Musikunterrichtsangebot Mikado und anderen Angeboten der Initiativgruppe München e. V wird der Trägerkreis Junge Flüchtlinge e. V. mit der SchlaU-Schule, dem Nachbetreuungsprogramm und der SchlaU-Werkstatt für Migrationspädagogik in die Mitte des Campus einziehen. Eine Kantine als sozialer Ausbildungsbetrieb vervollständigt diesen Begegnungsort.

YIL – Young Independent Living

Das bereits eröffnete YIL ist eine sozialpädagogisch begleitete Wohnform für junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren. Neben der Bereitstellung von Wohnraum, werden die Bewohner/-innen bei der schulischen oder beruflichen Ausbildung, beim Studium, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration unterstützt.

Bei der einen Zielgruppe handelt es sich um junge Menschen bis 25 Jahre mit und ohne Fluchthintergrund; diese wurden vor ihrem Wechsel in das Wohnheim in einer Einrichtung der Jugendhilfe intensiv betreut. Neben der Bereitstellung von Wohnraum werden die Bewohnerinnen und Bewohner bei der Ausbildung, beim Studium, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration bei Bedarf sozialpädagogisch betreut.

Die zweite Zielgruppe sind Nachwuchskräfte der Stadt. Da in der Planungsphase längst nicht so viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in München ankamen, wie ursprünglich erwartet wurde, haben sich Spielräume bei der Nutzung eröffnet. Durch das Zusammenwohnen von Auszubildenden und jungen Geflüchteten ergeben sich spannende Synergieeffekte.

Bei aller Unterschiedlichkeit der Zielgruppen, die das Wohnheim an der Ottobrunner Straße bevölkern, weisen sie doch etliche Gemeinsamkeiten auf: Es handelt sich meist um junge Menschen im ungefähr gleichen Alter, mit vergleichbaren Interessen und vergleichbarer Lebenslage. Alle befinden sich in Ausbildung, und so wie die jungen Flüchtlinge dabei sind, sich in ihrer neuen Heimat zu integrieren, so geht es auch für die Auszubildenden der Stadt darum, sich in München einen neuen Lebensmittelpunkt aufzubauen. Unter dem Strich: eine Chance für modellhaftes Zusammenleben.

Wesentlich an diesen beiden Ansätzen ist, dass sie die Bedeutung von Betreuung und Eingliederung als Bestandteil der Unterbringung verstehen. Insbesondere bei jungen Menschen und bei Migranten, die sich in einer neuen Umgebung und/oder einem neuen Lebensabschnitt zurecht finden müssen, ist es wichtig, den sozialpädagogischen Aspekt des Wohnens zu berücksichtigen.

Während sich die Studenten der TU Wien dem Umbau der Büroräume zu bewohnbaren Zimmern widmeten, engagierte sich die TU Berlin mit der Gestaltung und Umsetzung der Gemeinschaftsräume. Die Aufgabe bestand darin, das Innere des monotonen 80er Jahre Bürobau, dem ehemaligen Siemens Hauptquartier Österreich, mit innovativen Nutzungskonzepten und gestalterischen Mitteln bewohnbar und vor allem wohnlich zu machen. Der Name der

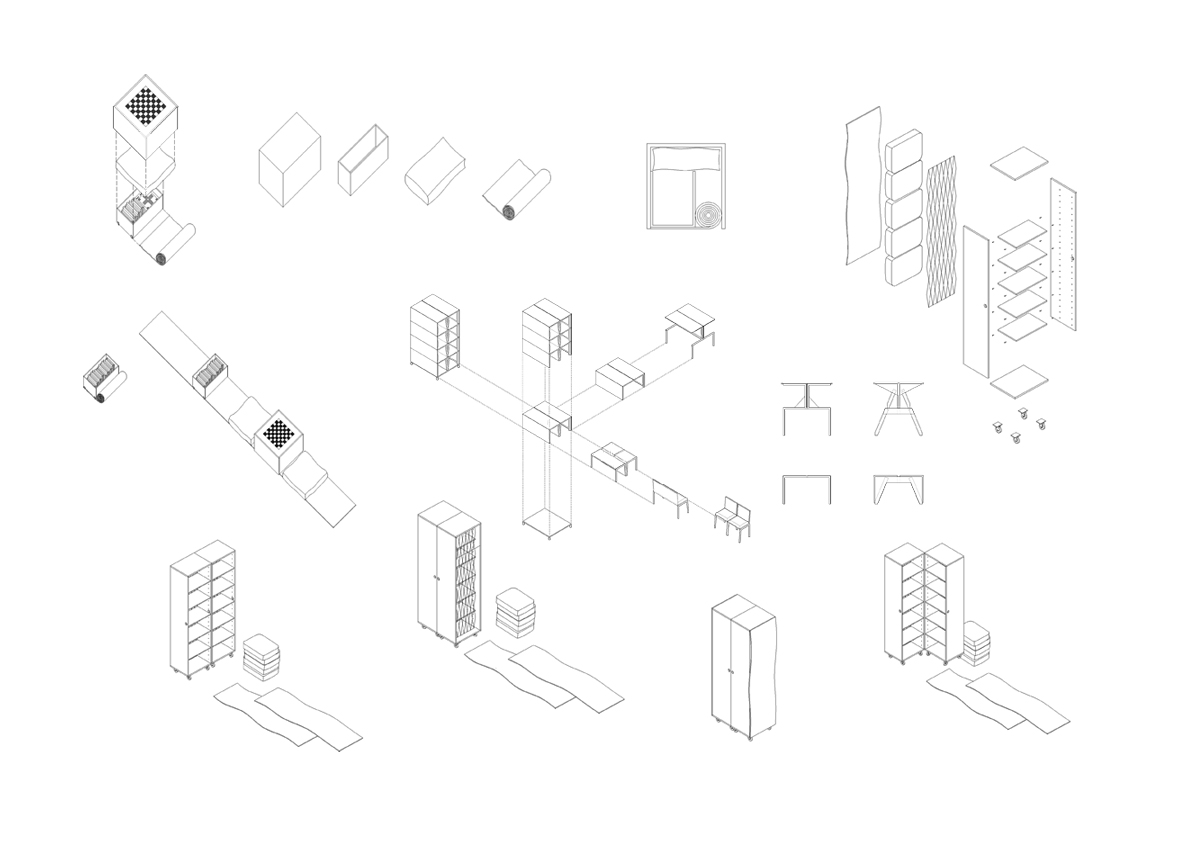

Während sich die Studenten der TU Wien dem Umbau der Büroräume zu bewohnbaren Zimmern widmeten, engagierte sich die TU Berlin mit der Gestaltung und Umsetzung der Gemeinschaftsräume. Die Aufgabe bestand darin, das Innere des monotonen 80er Jahre Bürobau, dem ehemaligen Siemens Hauptquartier Österreich, mit innovativen Nutzungskonzepten und gestalterischen Mitteln bewohnbar und vor allem wohnlich zu machen. Der Name der  Zusammenarbeit mit der Veldakademie Rotterdam eine Vielfalt experimenteller Nutzungs- und Gestaltungskonzepte für die Gemeinschaftsräume. Entwickelt wurden Projekte für ein Theater, eine Werkstatt, eine Sitz- und Liegelandschaft, Spiel- und Leseräume. Die Ergebnisse wurden diskutiert, skizziert und modelliert bevor sie durch 10 Studierende der TU Berlin unter der Leitung von Prof. Ralf Pasel und Max Hacke vor Ort in Wien in die Realität umgesetzt wurden. In partizipatorischer Arbeitsweise und unter Einbindung der zukünftigen Bewohner entstanden bis Anfang Oktober neue gemeinschaftliche Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsräume.

Zusammenarbeit mit der Veldakademie Rotterdam eine Vielfalt experimenteller Nutzungs- und Gestaltungskonzepte für die Gemeinschaftsräume. Entwickelt wurden Projekte für ein Theater, eine Werkstatt, eine Sitz- und Liegelandschaft, Spiel- und Leseräume. Die Ergebnisse wurden diskutiert, skizziert und modelliert bevor sie durch 10 Studierende der TU Berlin unter der Leitung von Prof. Ralf Pasel und Max Hacke vor Ort in Wien in die Realität umgesetzt wurden. In partizipatorischer Arbeitsweise und unter Einbindung der zukünftigen Bewohner entstanden bis Anfang Oktober neue gemeinschaftliche Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsräume. Im größten aller Gemeinschaftsräume, entstand ein ’Supermöbel’ – eine raumgreifende Holzkonstruktion, die den Bewohnern eine Fülle an Aktivitäten und Möglichkeiten bietet. Das Supermöbel ist ein 10 Meter langer Tisch zum Arbeiten, Unterrichten und Werken. Umgeben von Fenstern hat der Tisch optimale Tageslichtbedingungen und bietet daher hochqualitative individuelle Arbeitsplätze einerseits, und die Möglichkeit für gemeinsame Essen und Veranstaltungen an einer langen Tafel andererseits. Der Tisch weitet sich in den Raum hinein und stuft sich in Richtung der Flure zu einer reichlich genutzten Sitztribüne ab. Besonders abends kann dieser Bereich für gemeinsame Veranstaltungen, wie beispielsweise Filmabende, genutzt werden. Eine herausziehbare Leinwand bietet die Möglichkeit in großen Gruppen Kinoabende zu organisieren. Im hinteren Bereich des Supermöbels ist die Funktionalität um eine Regalwand und eine gemütliche Sitz-Nische erweitert.

Im größten aller Gemeinschaftsräume, entstand ein ’Supermöbel’ – eine raumgreifende Holzkonstruktion, die den Bewohnern eine Fülle an Aktivitäten und Möglichkeiten bietet. Das Supermöbel ist ein 10 Meter langer Tisch zum Arbeiten, Unterrichten und Werken. Umgeben von Fenstern hat der Tisch optimale Tageslichtbedingungen und bietet daher hochqualitative individuelle Arbeitsplätze einerseits, und die Möglichkeit für gemeinsame Essen und Veranstaltungen an einer langen Tafel andererseits. Der Tisch weitet sich in den Raum hinein und stuft sich in Richtung der Flure zu einer reichlich genutzten Sitztribüne ab. Besonders abends kann dieser Bereich für gemeinsame Veranstaltungen, wie beispielsweise Filmabende, genutzt werden. Eine herausziehbare Leinwand bietet die Möglichkeit in großen Gruppen Kinoabende zu organisieren. Im hinteren Bereich des Supermöbels ist die Funktionalität um eine Regalwand und eine gemütliche Sitz-Nische erweitert. 4. und 5. OG. Die vorhandenen Räumlichkeiten sind zwar baugleich, unterscheiden sich allerdings durch ihre Lage innerhalb des Gebäudes maßgeblich. In beiden Räumen entstanden Aufenthaltsbereiche mit vielseitigen Sitz- und Liegelandschaften, die das Ankommen und das Sich-wohl-fühlen befördern. Während sich das eine Konzept mit einer sehr ökonomischen Verarbeitung der vorhandenen Bodenplatten zu einer abgetreppten Sitzlandschaft auseinandersetzte, überzeugte das andere Konzept durch den Bau einer lounge-artigen Liegelandschaft, einem Hotspot der einlädt im Internet mit der alten Heimat zu kommunizieren.

4. und 5. OG. Die vorhandenen Räumlichkeiten sind zwar baugleich, unterscheiden sich allerdings durch ihre Lage innerhalb des Gebäudes maßgeblich. In beiden Räumen entstanden Aufenthaltsbereiche mit vielseitigen Sitz- und Liegelandschaften, die das Ankommen und das Sich-wohl-fühlen befördern. Während sich das eine Konzept mit einer sehr ökonomischen Verarbeitung der vorhandenen Bodenplatten zu einer abgetreppten Sitzlandschaft auseinandersetzte, überzeugte das andere Konzept durch den Bau einer lounge-artigen Liegelandschaft, einem Hotspot der einlädt im Internet mit der alten Heimat zu kommunizieren. Rückblickend lässt sich sagen, dass sich einerseits ein großer Mehrwert durch die gestalterischen und baulichen Prozesses ergeben hat und dass andererseits auf ökonomischste Weise sowohl hochwertige Architektur, als auch sozial-integrative Prozesse entstanden sind, die eine wichtige Alternative darstellen zu den ansonsten üblichen Ankunftsorten und Ankunftssituationen. Hervorzuheben ist, dass der integrative Mehrwert durch das gemeinschaftliche Wohnen und Beisammensein enorm gestützt wird. Dass Studierende und junge Geflüchtete gemeinsam wohnen, bauen und arbeiten, macht hinsichtlich der sozialen

Rückblickend lässt sich sagen, dass sich einerseits ein großer Mehrwert durch die gestalterischen und baulichen Prozesses ergeben hat und dass andererseits auf ökonomischste Weise sowohl hochwertige Architektur, als auch sozial-integrative Prozesse entstanden sind, die eine wichtige Alternative darstellen zu den ansonsten üblichen Ankunftsorten und Ankunftssituationen. Hervorzuheben ist, dass der integrative Mehrwert durch das gemeinschaftliche Wohnen und Beisammensein enorm gestützt wird. Dass Studierende und junge Geflüchtete gemeinsam wohnen, bauen und arbeiten, macht hinsichtlich der sozialen